パビリオン ポストショーエリア三菱グループ紹介

三菱グループの地球規模で広がる諸問題への取り組みと解決策をご紹介するとともに、1870年の創業以来培ってきた社会的役割を改めて世界に広く発信し、持続可能な地球と社会の発展に向けて貢献し続けてまいります。

いのち輝く地球を

未来に繋ぐ

〜 Keeping the World Vibrant 〜

「いのち」にまつわる、「いのちの始まり、いのちの未来」「いのちの尊さ」

「いのちの出会いと共に生きる奇跡」といった様々な思いや不思議を共有し、

一人ひとりがいのちの未来を想像する時間と空間を体験できるパビリオンです。

次の世代に、いのち輝く未来を繋ぐため ー 三菱グループ各社が取り組む「環境づくり」の事例をご紹介します。

三菱大阪・関西万博

総合委員会

各社ロゴをクリックして事例を確認

- JP

- EN

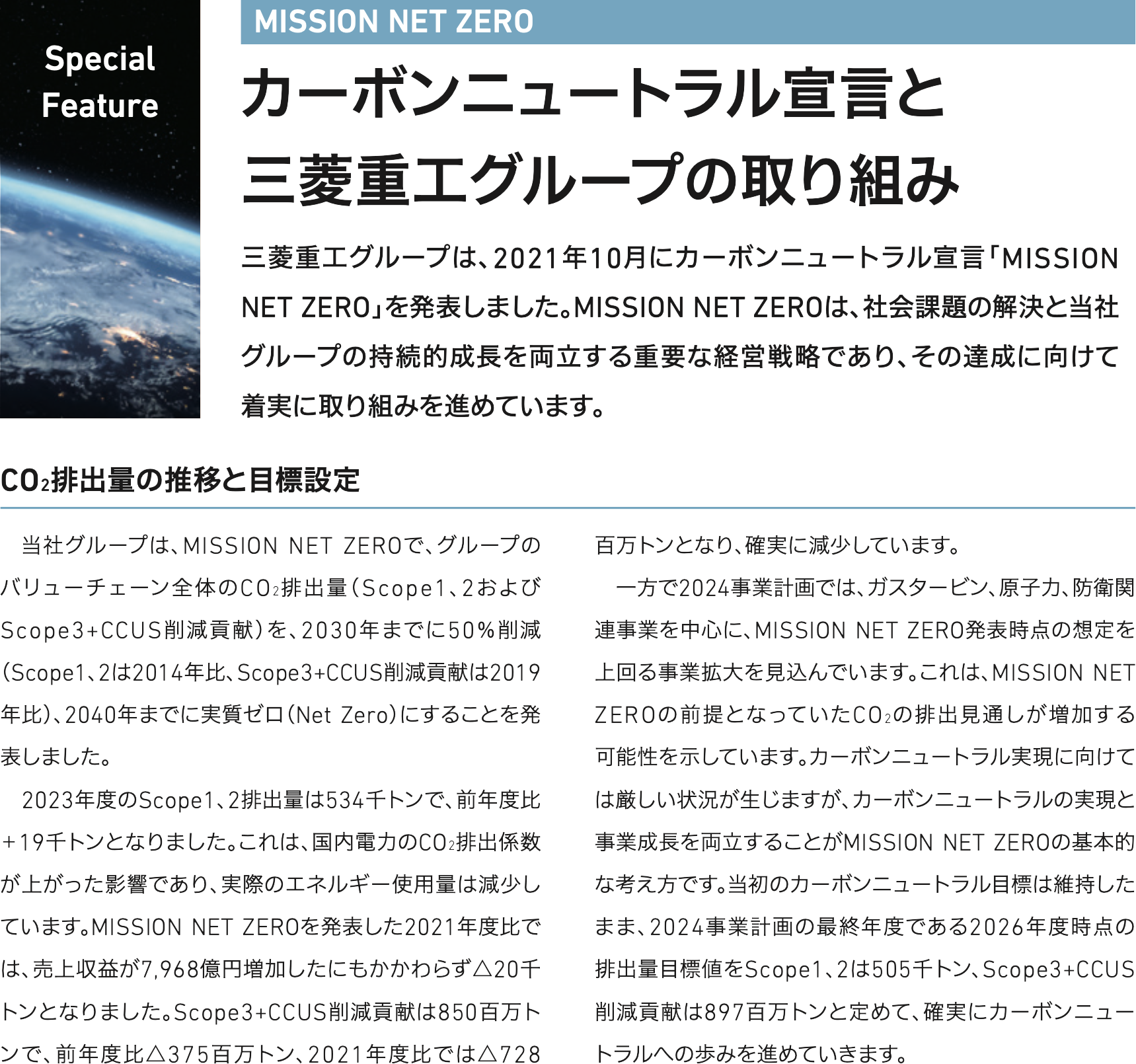

2040年カーボンニュートラル宣言

2040年に向けた三菱重工グループの宣言

2021年10月にカーボンニュートラル宣言「MISSION NET ZERO」を発表し、「エナジートランジション」・「社会インフラのスマート化」を成長領域に定めました。これらの領域の事業に加え、既存の事業の脱炭素化・電化・知能化を推進することにより2040年Net Zeroを実現し、脱炭素分野での実績を誇るリーダーとして、社員一人ひとりが「MISSION NET ZERO」を胸に、Net Zeroの未来、カーボンニュートラル社会の実現に向けて貢献していきます。

出典元

- JP

- EN

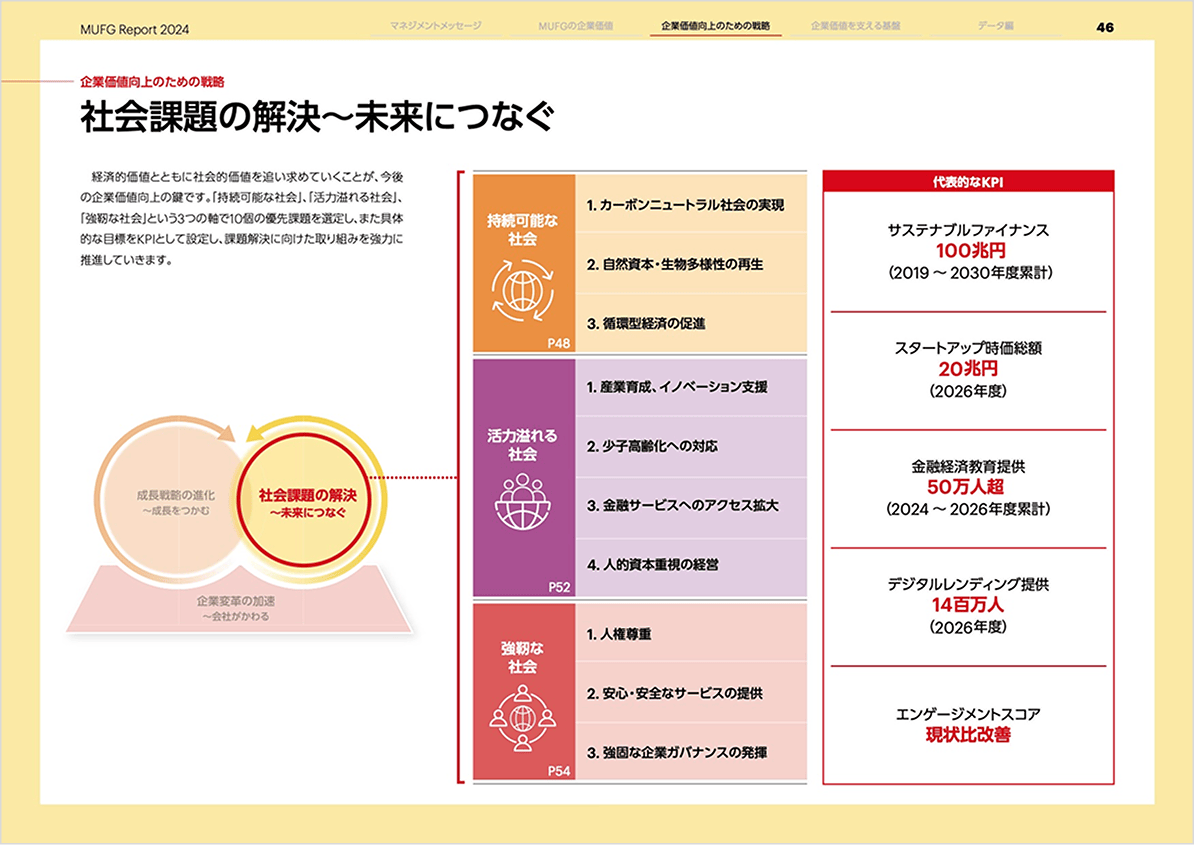

社会課題の解決~未来につなぐ

持続可能な社会の実現をめざして

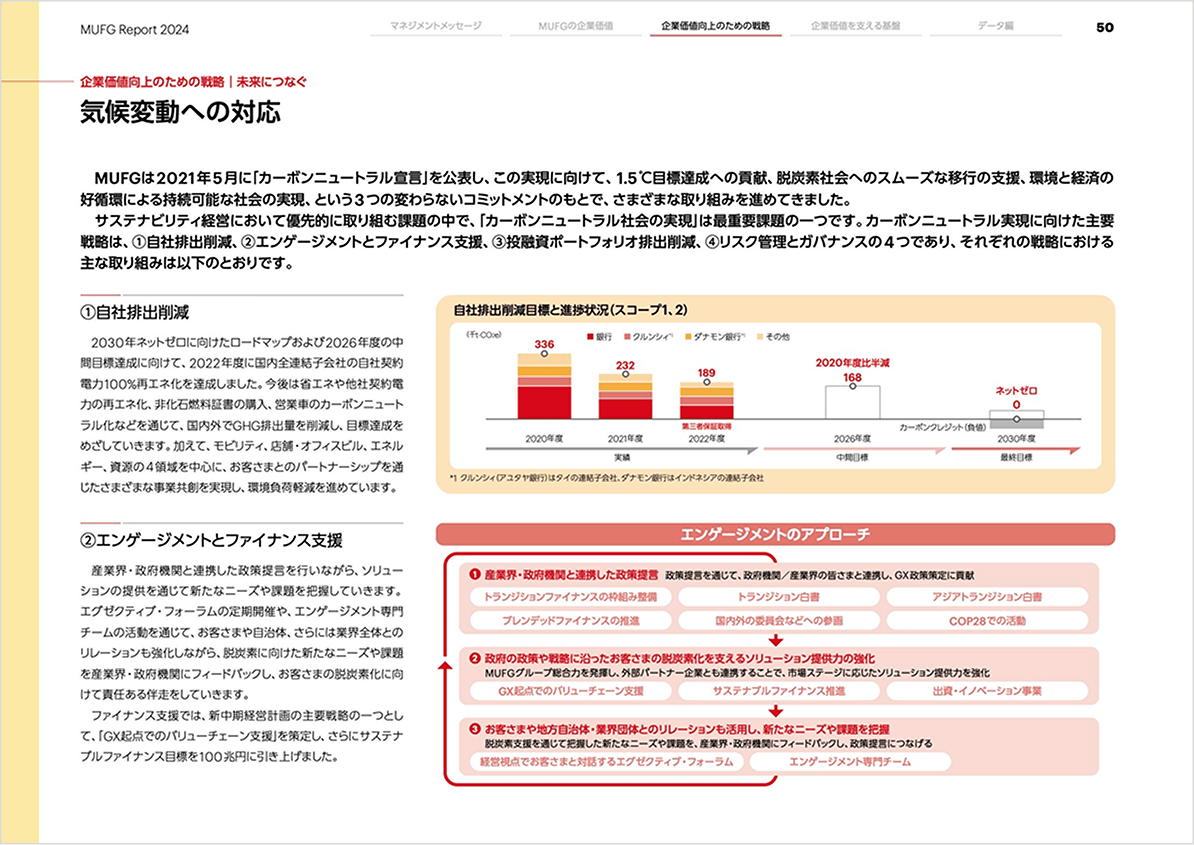

MUFGは、2021年5月に「カーボンニュートラル宣言」を公表し、その実現に向けて、1.5°C目標達成への貢献、脱炭素社会へのスムーズな移行の支援、環境と経済の好循環による持続可能な社会の実現、という3つの変わらないコミットメントのもとで、さまざまな取り組みを進めています。 また、気候変動への対応を進めるとともに、自然資本・生物多様性の再生や、循環型経済の促進を通じて、持続可能な社会の実現をめざしています。

出典元

- JP

- EN

森林やサンゴ礁を守る環境保全を推進

高知県で続ける森づくり事業

高知県安芸市にある社有林143haを含めた263haを「三菱商事 千年の森」と名付け、森づくり事業を実施しています。森林保全活動と、当社社員によるボランティア活動、環境教育の場として利用しています。

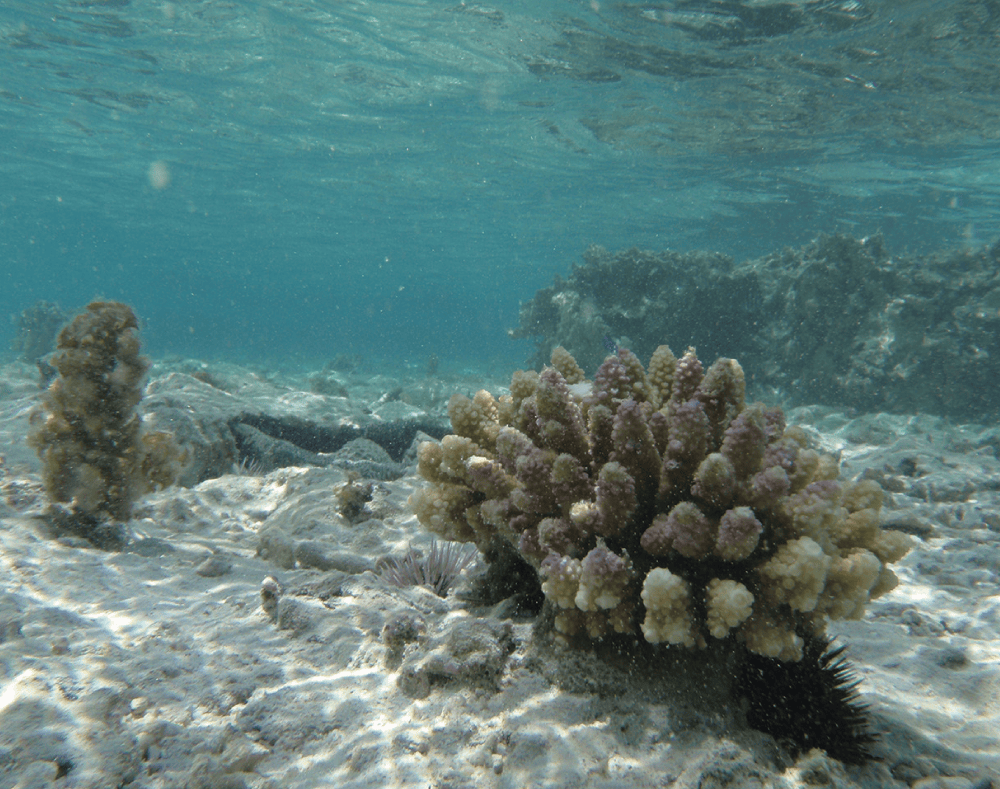

沖縄で進めるサンゴ礁保全プロジェクト

世界のサンゴ礁を保全することを目指すプロジェクトを2005年からスタート。サンゴ礁研究の第一人者である静岡大学の鈴木款教授の指導の元、サンゴ礁の白化現象に着目した研究を行います。

出典元

- JP

- EN

グリーンな社会へ。より豊かな未来へ。

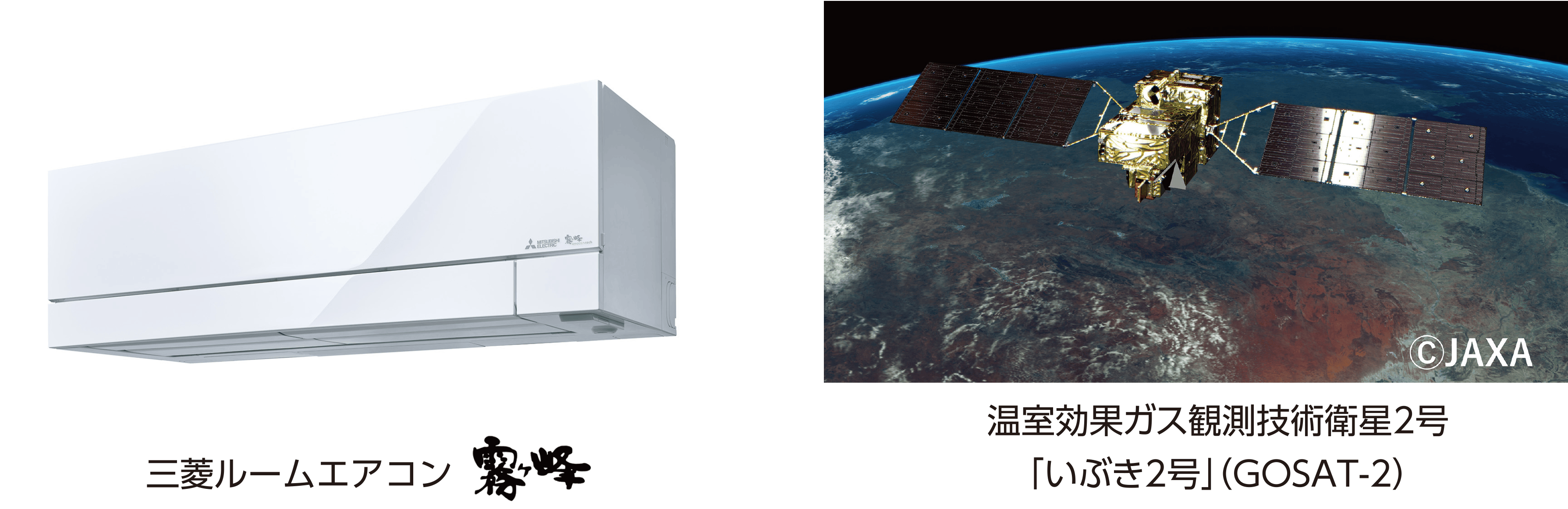

くらしを彩る家電から、 地球を観測する人工衛星まで。

三菱ルームエアコン「霧ヶ峰」は、半世紀以上にわたり、日本はもちろん、広く海外でも快適な風を届けています。その高い省エネ性能も「霧ヶ峰」が長きにわたって愛され続けている理由です。

人工衛星「いぶき2号」は、6日間で地球のほぼ全域の温室効果ガスの濃度を観測。そのデータは地球温暖化防止に向けた国際的な取組みに貢献しています。

三菱電機は幅広い領域で緑あふれる豊かな社会の実現に貢献してまいります。

出典元

- JP

- EN

ストックの有効活用を推進するリノベーション事業

都市におけるストックの有効活用を推進

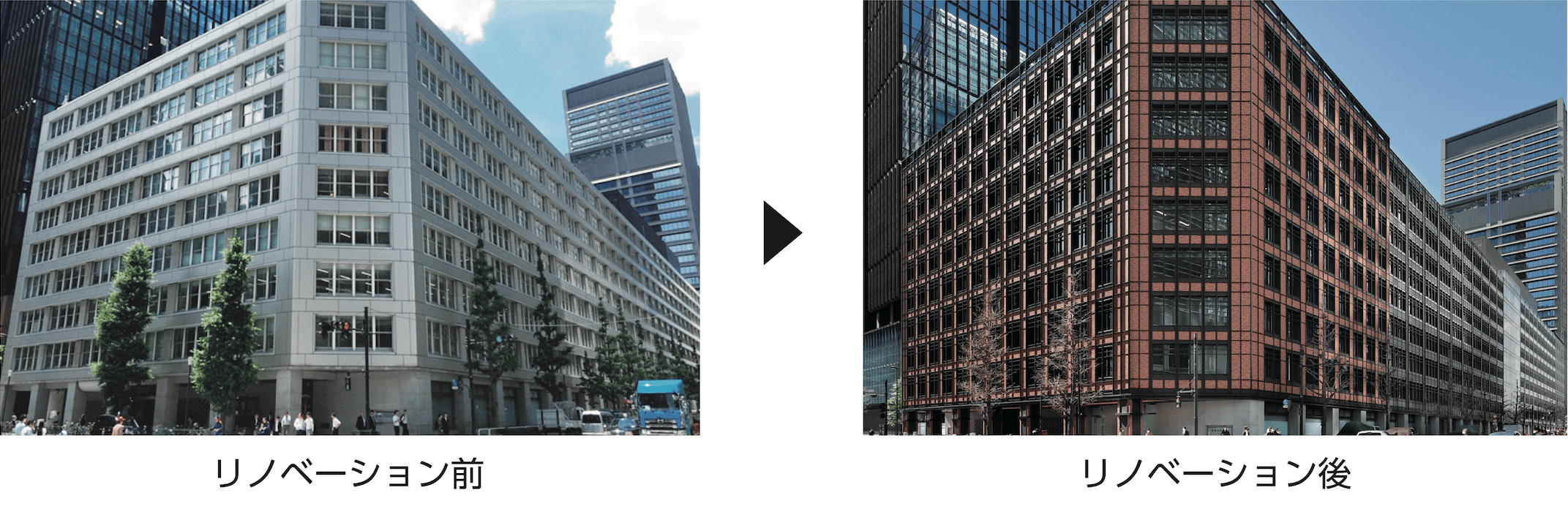

国内では、築年数が経ち老朽化した建物が増加。三菱地所グループは、地球環境や周辺環境への配慮などの観点から、リノベーションによる課題解決にも注力しています。1958年竣工の「大手町ビル」は築60年を迎え、建替ではなく竣工当時の構造や素材を活かし「100年建築」を目指すことを選択。関係各社のノウハウの結集により2022年5月に完成。ハード面の全面改修、ソフト面ではスタートアップ企業と大手企業が交流する機能を設け、人・企業が集う交流空間を創出しています。

出典元

環境負荷低減に尽力し続ける

国内外の都市におけるストックの有効活用を推進する

リノベーション事業

三菱地所グループでは、国内で築年数が経ち老朽化した建物が増加する中、そのストックの有効活用という社会的要請に応え、地球環境、周辺環境への配慮や、日本の人口動態等の観点を踏まえて、グループ各社のノウハウを相互に活用し、リノベーションによる課題解決の取り組みを拡充しています。

特に、130年を超える歴史の多くを三菱地所のインハウス設計事務所として歩んできた三菱地所設計には、デベロッパーとともに資産を有効に活用し、長く活かすことのDNAが根付いています。それを最大限に発揮し実現したのが、「大手町ビル」の大規模リノベーションです。1958年竣工の同ビルが築60年を超えるにあたり、当社は建て替えではなく、竣工時の構造や素材を活かして「100年建築」を目指す選択をしました。テナントを抱え、地下鉄大手町駅直結のビルを使用しながらの難易度が高い工事は、三菱地所設計の設計技術、工事監理技術のほか、関係各社のノウハウの結集により2022年5月に完成しました。ハード面の全面改修に加えて、ソフト面ではベンチャー企業やスタートアップ企業と大手企業が交流する機能を随所に導入するなど、人・企業が集まる新たな交流空間を創出し、付加価値を提供しています。

環境面においても、解体・新築を伴う開発に比べて廃棄物や建築資材を大幅に節減できたことに加え、主たる外壁素材には通常のセメントに比べ耐久性や耐火性に優れたGRC(耐アルカリ性ガラス繊維補強セメント)を採用することで、将来的な管理コストの低減を図りました。また、LED照明の導入や断熱性に優れたLOW-E複層ガラス・日射フレームの採用により、熱負荷削減(約44%削減)の省エネ化など環境面での性能向上を実現しました。

- JP

- EN

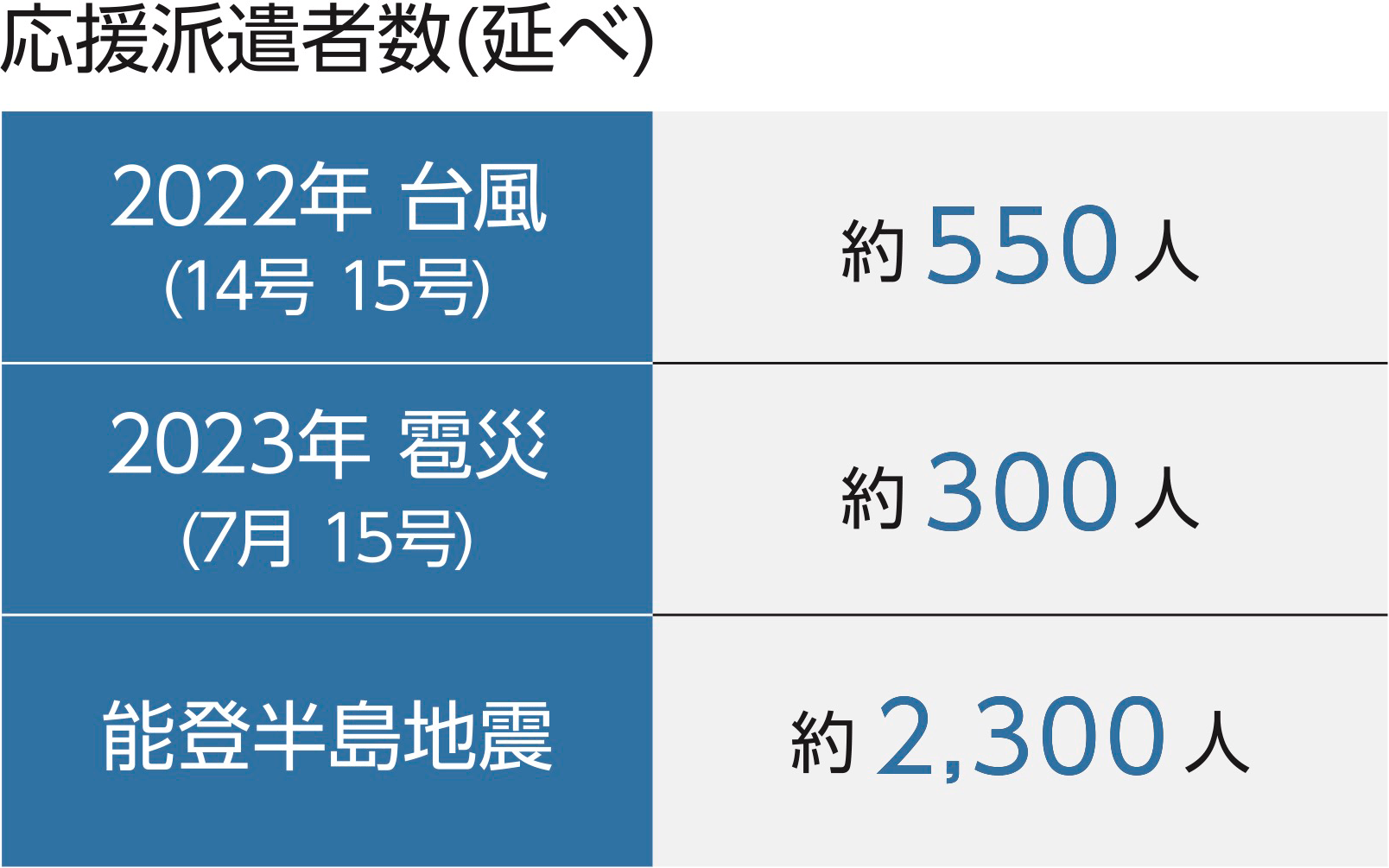

災害レジリエンスの向上

自然災害時の迅速な対応態勢

大規模災害が発生した際、バックアップオフィスなどを迅速に設置し、ITを活用して全国から支援します。

レジリエント情報配信サービス

多種多様な気象・災害情報(雨・土砂・地震・雪・雹等)を配信します。

また、登録地点の危険度が高まった際にアラートを発報します。

出典元

- JP

- EN

豊かな自然環境を未来世代に引き継ぐ

森林保全活動や環境教育を通じ、豊かな自然環境を未来につなぐ

明治安田は、「確かな安心を、いつまでも」という経営理念のもと、人々が安心して暮らせる地球環境の保全に向け、さまざまな取組みを推進しています。例えば、日本の森林を未来世代につないでいくため、「明治安田✕Jリーグの森~未来をつむぐ森~」として、Jリーグと協働で森林保全活動を行なっています。また、持続可能な社会の創り手育成のため、こども向けの環境教育にも取り組んでいます。

出典元

-私たちは何者か- 確かな安心を、いつまでも

私たちは創業以来、相互扶助の精神のもと、生命保険事業のパイオニアとして、お客さまそして地域社会を支えてきました。

いつの時代も変わることのない「人の想い」が込められている生命保険。託された一人ひとりの想いに応え、お客さまが健康 で安心してくらせるよう、生涯にわたって支え続けることが、私たちの使命です。

「確かな安心を、いつまでも」私たちは、この言葉を胸に、これからもお客さまを大切にする会社に徹し、いつまでも変わらない 安心をお届けします。

あわせて、一人ひとりの健康づくり、地域社会の発展を応援し、相互扶助の輪を広げることを通じ、持続可能で希望に満ちた 豊かな社会づくりに貢献します。

環境教育

豊かな自然環境を守り、次世代に引き継いでいくこと、およ び持続可能な社会の創り手を育成していくことが大切である との認識のもと、こども向けの環境教育に取り組んでいます。

自然環境保護・生物多様性の保全に向けた取組み

「明治安田×Jリーグの森~未来をつむぐ森~」

人々の暮らしを支え、豊かな恵みをもたらす日本の 森林を未来世代につないでいくため、Jリーグとの協働 で森林を再生・保全する取組みを行なっています。まず は神奈川県と山梨県の2ヵ所で開始し、今後、活動地域 を広げていく予定です。

- JP

- EN

人をつなぐ。未来をつなぐ。

三菱UFJ信託銀行が目指す

社会的インパクト

私たちは、環境・社会にもたらす影響や状態(社会的インパクト)をしっかり認識し、継続的な業務改善や商品・サービスの開発と提供(社会的インパクト志向の事業運営)をしていくことが重要であると考えています。

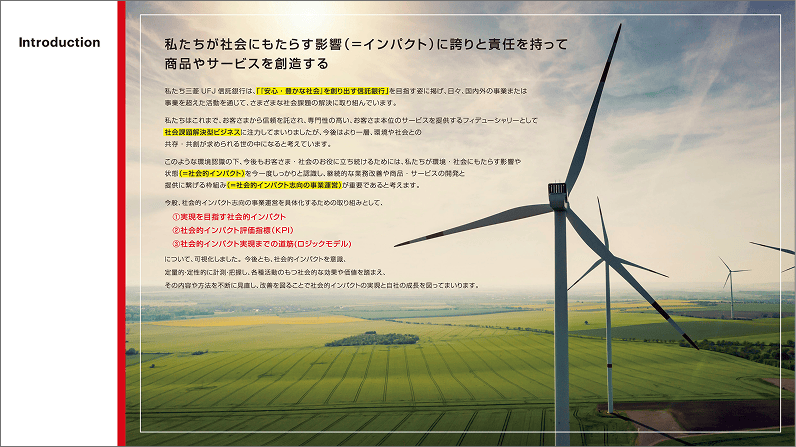

本業を通じた地球環境維持・保全への貢献と価値の創造

三菱UFJ信託銀行は、「カーボンニュートラル社会の実現」と「自然資本・生物多様性の再生」をサステナビリティ優先課題に掲げ、気候関連リスクの抑制や環境保全の観点も踏まえた産業化(GX)の推進の実現を目指します。

出典元

- JP

- EN

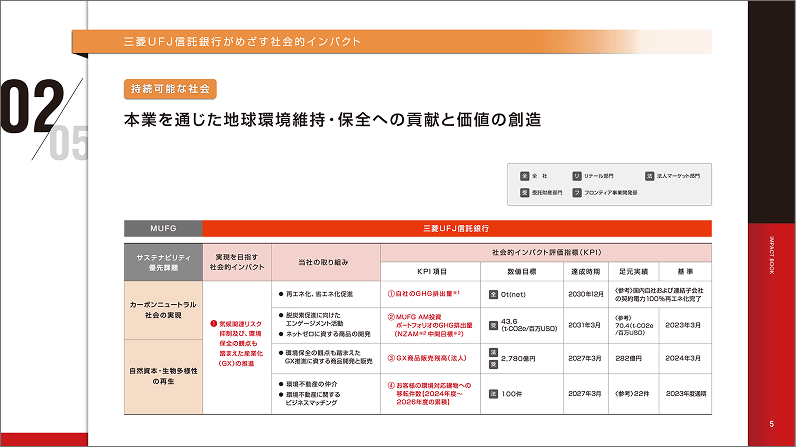

日本ワイン事業でネイチャー・ポジティブに貢献

ブドウ畑から生物多様性を守るキリンホールディングスの取り組み

2010年の生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)を受けて、自然資本をマテリアリティとして再定義、課題解決に努めてきたキリンホールディングス。近年ではネイチャー・ポジティブへの貢献も視野に入れています。グループの日本ワインのためのブドウ畑「シャトー・メルシャン椀子ヴィンヤード」が、環境省が定める自然共生サイトに2023年に正式認定されました。草生栽培のブドウ畑は広大な草原を創出。農業を通じた「二次的自然」を育むことにも取り組んでいます。

出典元

- JP

- EN

循環型社会形成への貢献を目指し

廃棄物の削減やリサイクル資源の有効利用

製油所が排出する汚泥や集塵ダストのセメント資源化や、使用済み潤滑油を活用した潤滑油基油リサイクル事業の実現化に向けた取り組みなどを推進しています。また、生産の効率化によって起こる原材料の使用量の削減やリサイクル資源の使用拡大も進めています。

サーキュラーエコノミーの推進に貢献

社会の形態が資源循環型のサーキュラーエコノミーへ移行しつつある昨今。その実現に向けて、素材・サービス分野において原料の非化石資源化やシェアリングビジネスに取り組んでいます。

出典元

廃棄物の削減

製油所等から排出される汚泥や集塵ダストのセメント原 料化、製錬所で発生する中和滓※1 の繰り返し使用等を推進しています。また、生産の効率化による原材料の使用量削減、リサイクル原料の使用量拡大を進めています。JX金属では、自社の製錬技術を用いてリサイクル原料から銅・貴金属・レ アメタル等を効率的に回収し、有効利用しています。長期的には銅製錬におけるリサイクル原料比率(原料投入比率もしくは製品中の含有比率)を50%まで増やすことを目指しています。

※1 製錬工程での中和反応によって生じる生成物

サーキュラーエコノミーの推進

社会の形態が、大量消費型のリニアエコノミー※2 から資源循環型のサーキュラーエコノミーへと移行しつつあります。3Rから一歩進み、製品設計段階からの配慮、メンテナンスに よる製品寿命の延長、リースやシェアリングによる利用効率の向上等も重視されています。当社グループは、素材・サービス分野において原料の非化石資源化やシェアリングビジネスに取り組むことで、サーキュラーエコノミーを推進し、ひいてはカーボンニュートラル社会の実現に貢献します。

※2 消費された資源をリサイクル・再利用することなく廃棄してしまい、直線的(Linear)に モノが流れる経済の仕組み

→詳細は「ENEOS REPORT ESGデータブック2024(2024年11月ウェブサイト公開)」参照

DATA ESGデータブック―3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進

- JP

- EN

非鉄金属の資源循環を通じた社会課題の解決

国内初・リサイクルブランド「REMINE」

REMINEとは、「繰り返し・再び」を意味する英語の「RE」と「鉱山」を意味する「MINE」を組み合わせた造語です。当社が培ってきた強みであるリサイクル技術を用いた非鉄金属製品「REMINE」は、サプライチェーンにおいて回収した金属を再び資源として活用することで、資源循環と環境負荷の低減に貢献します。

人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する

出典元

- JP

- EN

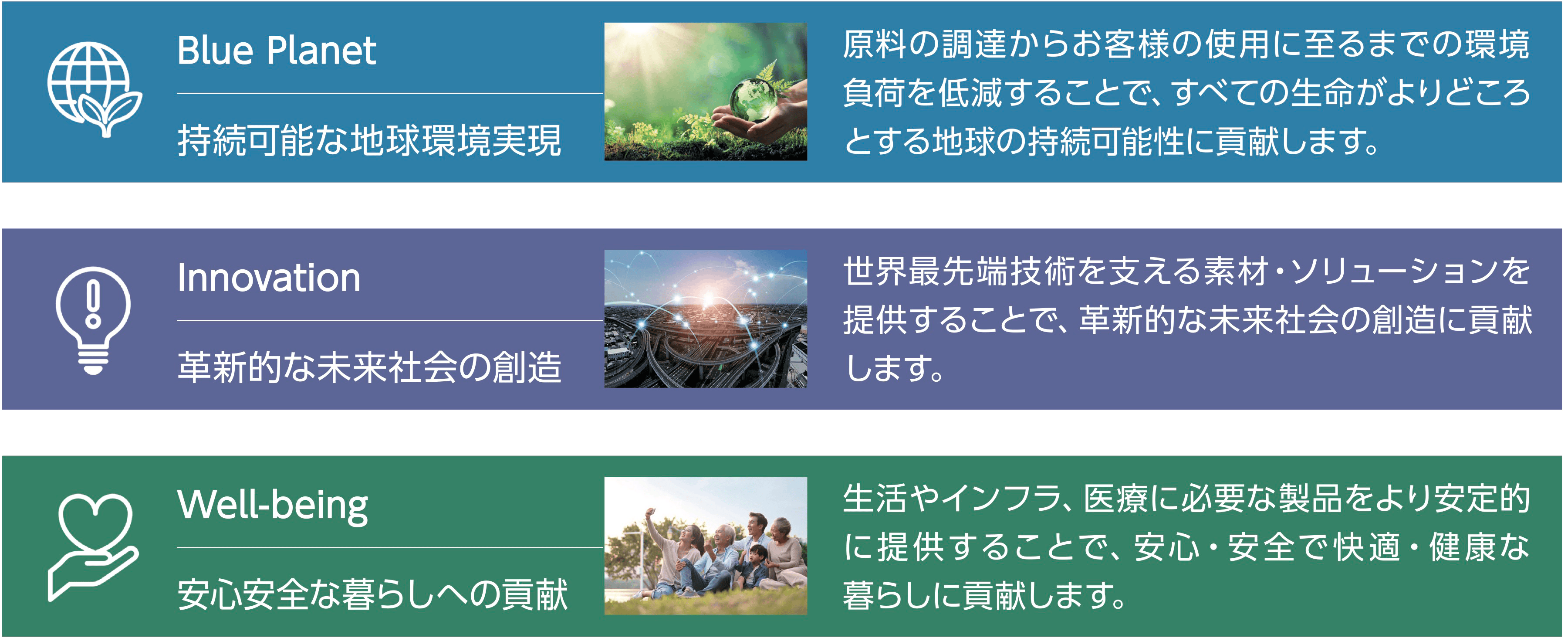

AGCが生み出す3つの社会的価値

森林保全活動や環境教育を通じ、豊かな自然環境を未来につなぐ

創業以来培ってきた「技術」と「信頼」を活かし、「Blue planet」、「Innovation」 「Well-being」の3つの社会的価値を創出することで、豊かな社会と、豊かな地球の実現に貢献します。

出典元

AGCグループのサステナビリティ経営の基軸となるもの、それは「Blue planet」 「Innovation」 「Well-being」の3つの社会的価値の創出です。これらは、世界が直面する長期的な社会課題の解決に向けたAGCグループの貢献と、AGCグループの持続的成長を目指す上で重要となる機会とリスク(マテリアリティ)のうち「重要機会」をとらえ、当社の製品・技術で社会の課題解決に貢献してゆく領域として設定しました。AGCグループは、これらの課題を、創業以来培ってきた強みである「技術」と「信頼」 を活かすことで価値に変え、豊かな社会と地球の実現に貢献します。

- JP

- EN

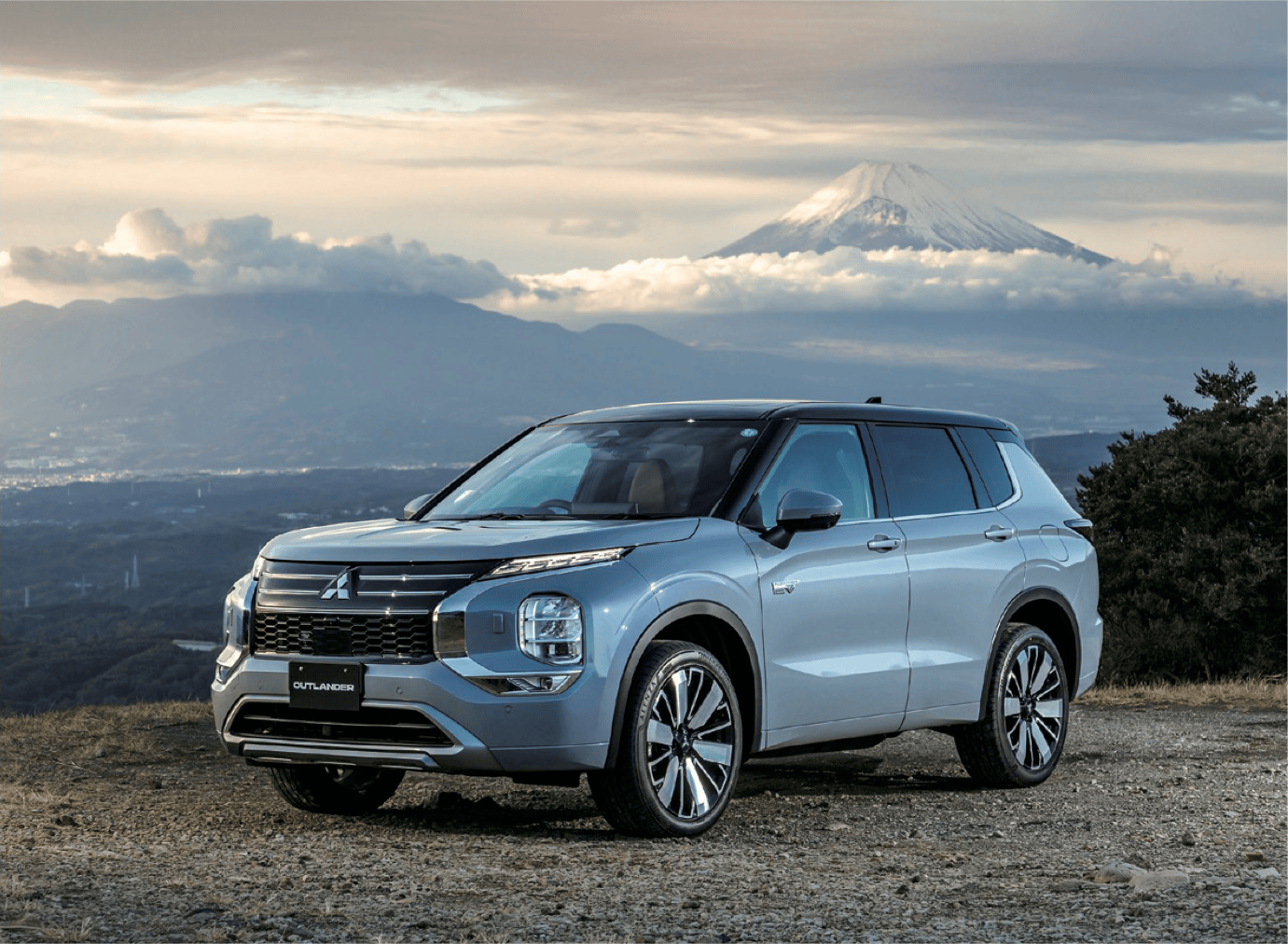

気候変動問題対応の電動車の生産・販売

地球環境に優しい電動システムPHEV

『アウトランダー』を代表とする、三菱自動車の強みであるプラグインハイブリッド車(PHEV)を軸に、ラインアップ拡充などによる電動車の普及とその社会的活用の促進を通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。

ラストワンマイルのCO2排出量削減に貢献

脱炭素化の取り組みが加速する中、軽商用電気自動車『ミニキャブEV』を通じてCO2排出量削減に貢献します。

当社は様々な活動に取り組み、気候変動・エネルギー問題への適応策を、各国及び異業種と推進しています。

出典元

- JP

- EN

金融のチカラで変革を後押し

変革へのチャレンジ

当社は、持続可能な社会の実現に貢献するためのESG経営を推進し、自身のESG経営推進はもとより、ファーストコールをいただける証券グループをめざし、役職員一人ひとりがプロとしての専門性を磨きこみ、変革へのチャレンジを続けてまいります。

多角的な活動でESG経営をサポート

証券グループの持つ知見を結集し、お客さまのESGファイナンスニーズに合わせた提案や、ESG開示関連のアドバイス、エンゲージメント活動サポート、ESG運用商品の提案等を行っています。

出典元

- JP

- EN

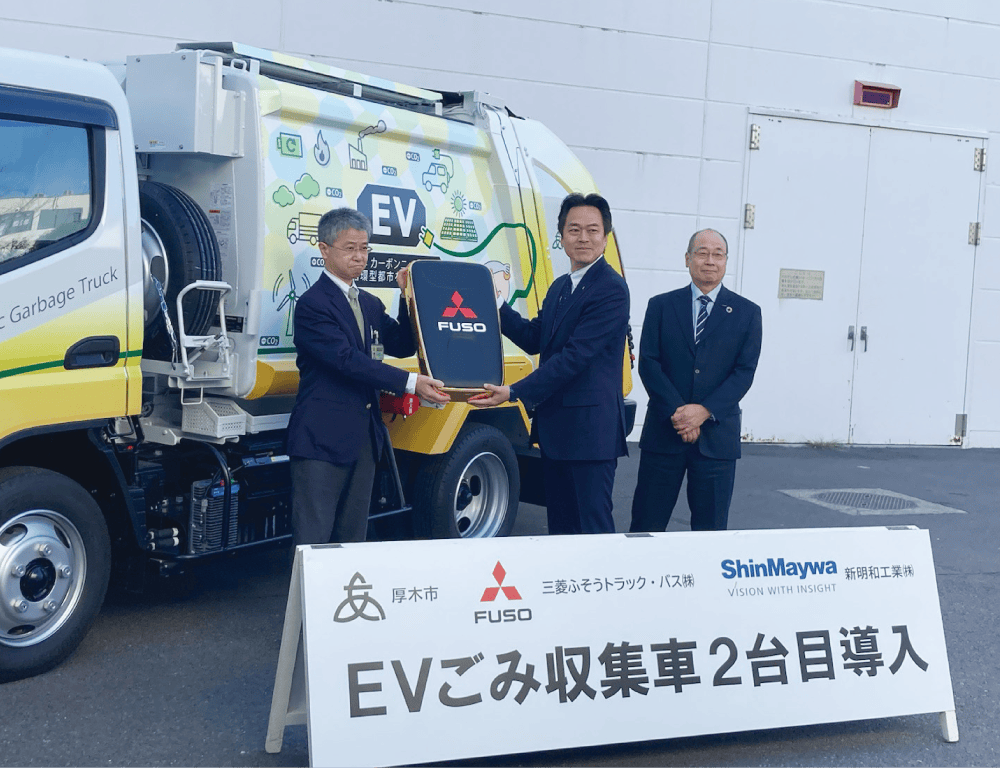

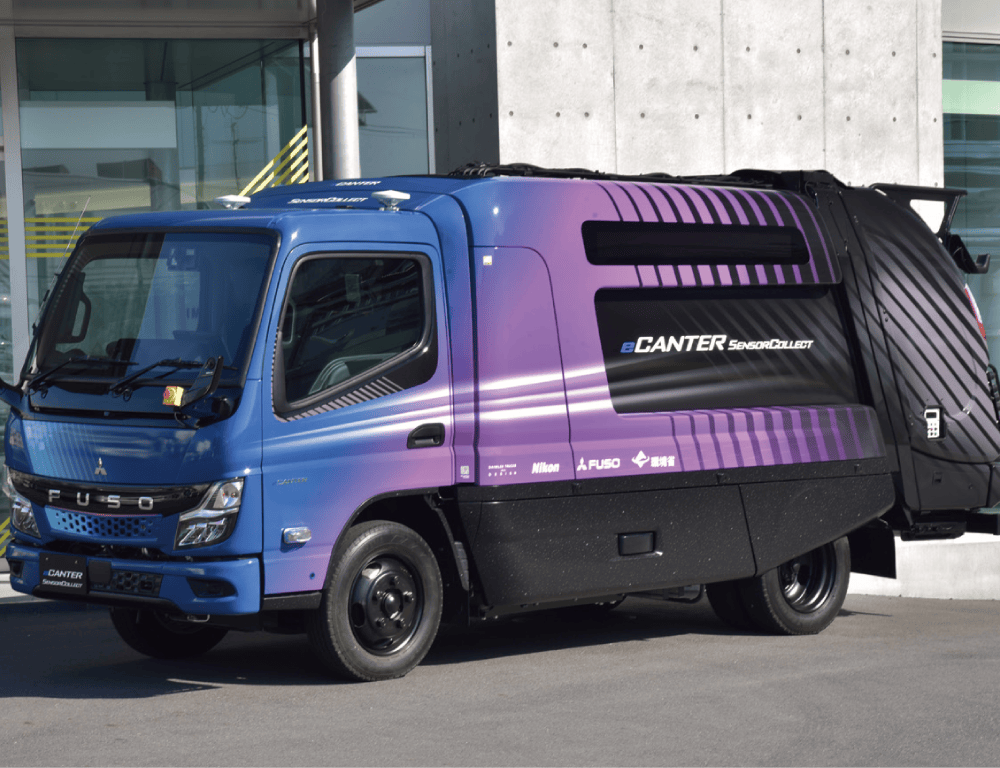

新型ごみ収集車の開発でカーボンニュートラル化に貢献

新型のごみ収集車を厚木市で導入

2024年3月に神奈川県厚木市に納車した電気小型トラック「eCanter」新型モデルは、新たにラインナップに加わった車幅が狭い標準キャプモデルのごみ収集車で、国内初の導入となりました。

自動追尾型EVごみ収集車の実証事業に参画

SAEレベル2の運転自動化機能を搭載した自動追尾型のEVごみ収集車を開発し、施策車の製作と技術開発を環境省の委託で実施。また、環境省と合同で自動追尾型EVごみ収集車の実証実験を川崎市で実施しています。

出典元

- JP

- EN

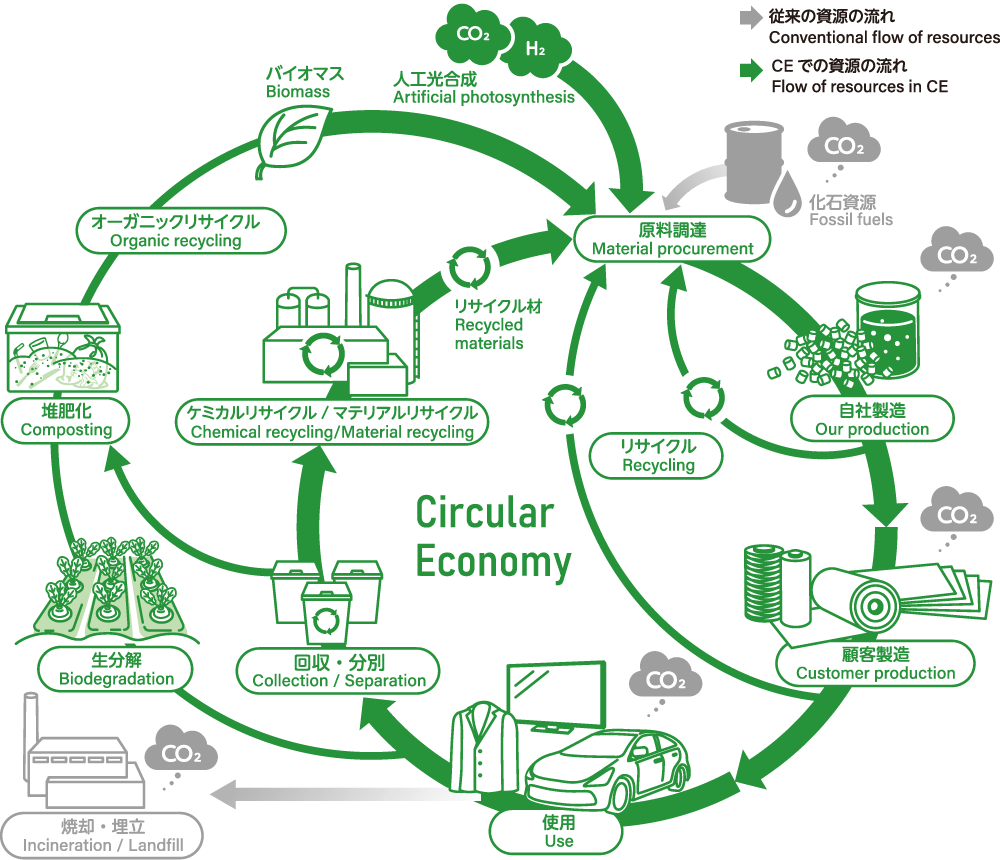

サーキュラーエコノミーへの貢献

油化ケミカルリサイクルで資源循環に貢献

三菱ケミカル株式会社は、使用済みプラスチックを油化して新たなプラスチックの原料に再生するケミカルリサイクルに、ENEOS株式会社と共同で取り組んでいます。技術革新を通じて持続可能な社会の実現に貢献していきます。

サーキュラーエコノミーの取り組みを加速

当社グループは、プラスチック循環や炭素循環を中心としたサーキュラーエコノミーを推進しています。リサイクル、バイオプラスチックの活用、二酸化炭素の原料化などを進め、循環型社会の実現をめざしています。

出典元

- JP

- EN

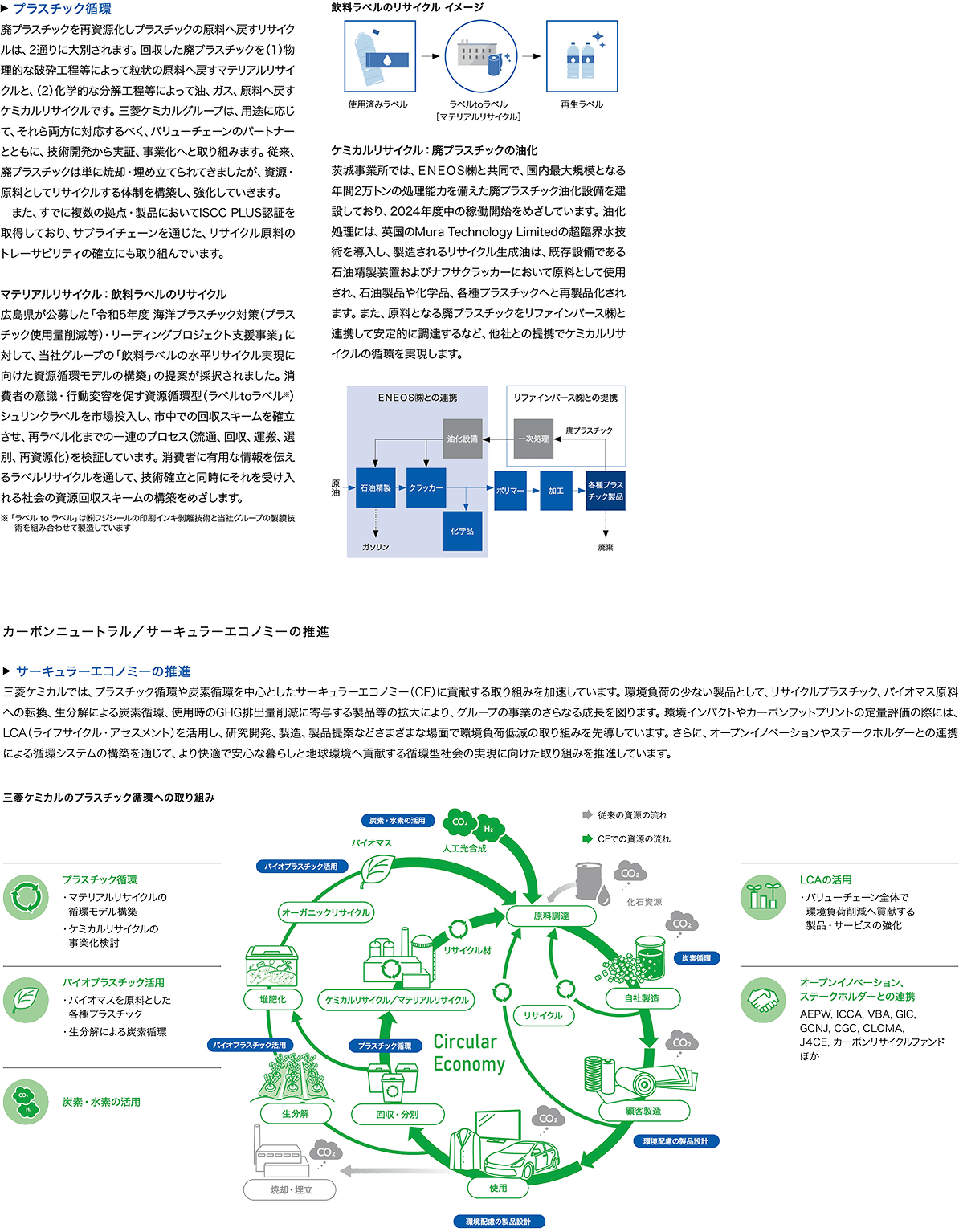

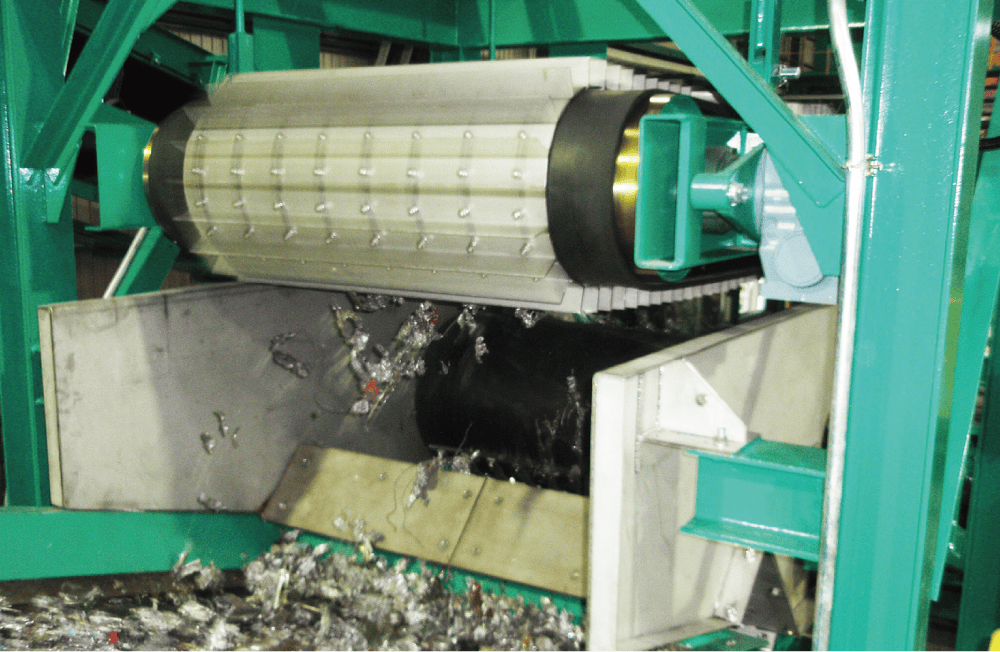

エネルギー・気候変動問題への独自アプローチ

化学会社として長年培ってきた経験を活かして

資源開発やメタノール製造の経験を活かして、カーボンニュートラル社会の構築を目指す三菱ガス化学。CO2回収・貯留・利用の研究開発に注力し、CO2や廃棄物からメタノールを作り、素材やエネルギーに変える環境循環型プラットフォーム「Carbopath™ (カーボパス)」を推進しています。更にクリーンアンモニアの活用、風力発電設備を高寿命化する材料開発など、化学会社ならではのアプローチで気候変動問題の解決に寄与しています。

出典元

- JP

- EN

「災害に強いECO倉庫」と「環境配慮型不動産施設」

物流と不動産で地球環境を守るために

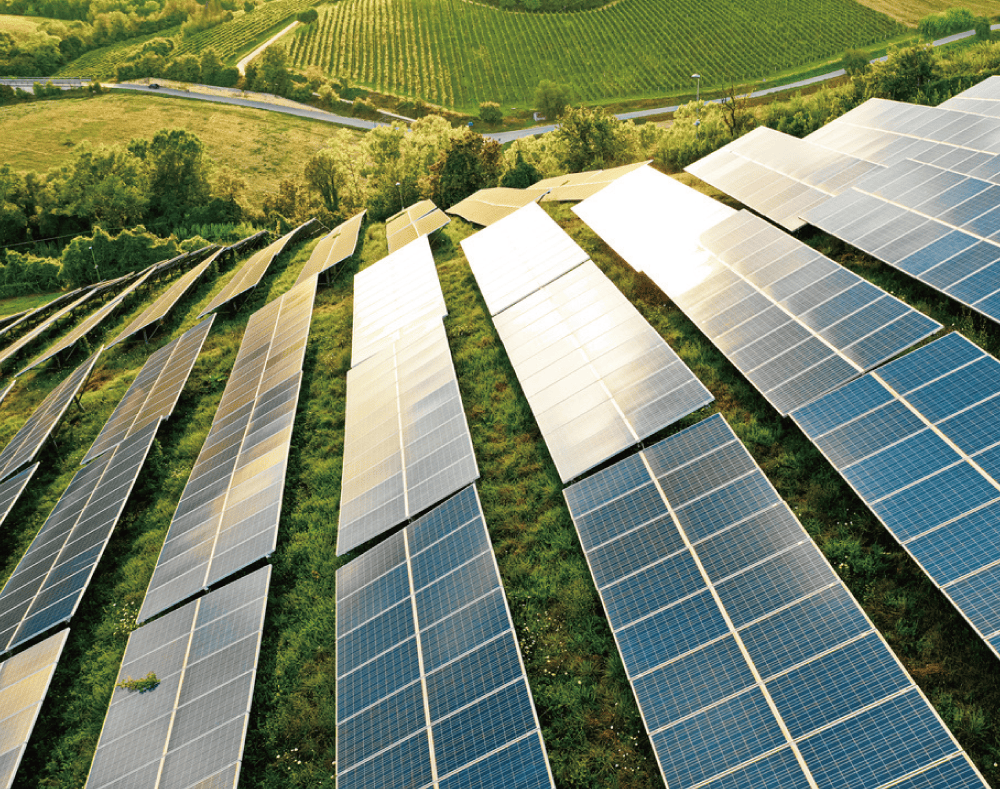

物流と不動産で社会インフラを支える三菱倉庫。「災害に強いECO倉庫」では太陽光パネルやEV車両等を始めとした省エネ機器を積極的に導入しています。「環境配慮型不動産施設」でも、再生エネルギーへの切り替えや商業施設のLED照明導入を進めています。当社が運営する神戸ハーバーランドの観覧車の照明も、LEDを使用しています。

出典元

省エネへの取組み

新築倉庫施設については、「災害に強いECO倉庫」をコンセプトに、①全館LED照明化、②高効率空調機器の導入、③遮熱高断熱複層ガラス(Low-Eガラス)の採用を行い、「CASBEE※1」Aランク以上取得を目標にしています。2022年10月に竣工した大阪・茨木5号配送センターは、「CASBEE大阪府」にてAランクを取得しました。

また、既存施設においても、既存照明のLED化を進める他、省エネ性能が高い機器を積極的に導入しています。

※1 建築物の環境性能を評価する手法であり、省エネルギーや環境負荷の少ない機器の導入といった建物自体の設備に係る環境配慮だけでなく、建物利用者の快適性のほか、景観への配慮や光害等の周辺への影響を低減する取組み等も含めた建物の品質を総合的に評価するシステム。

- JP

- EN

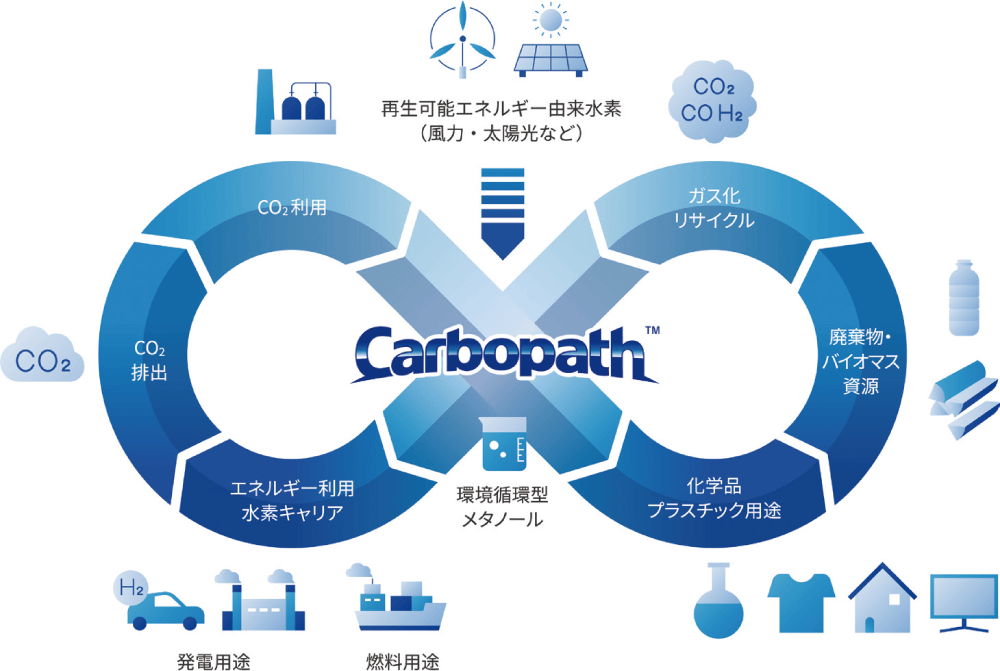

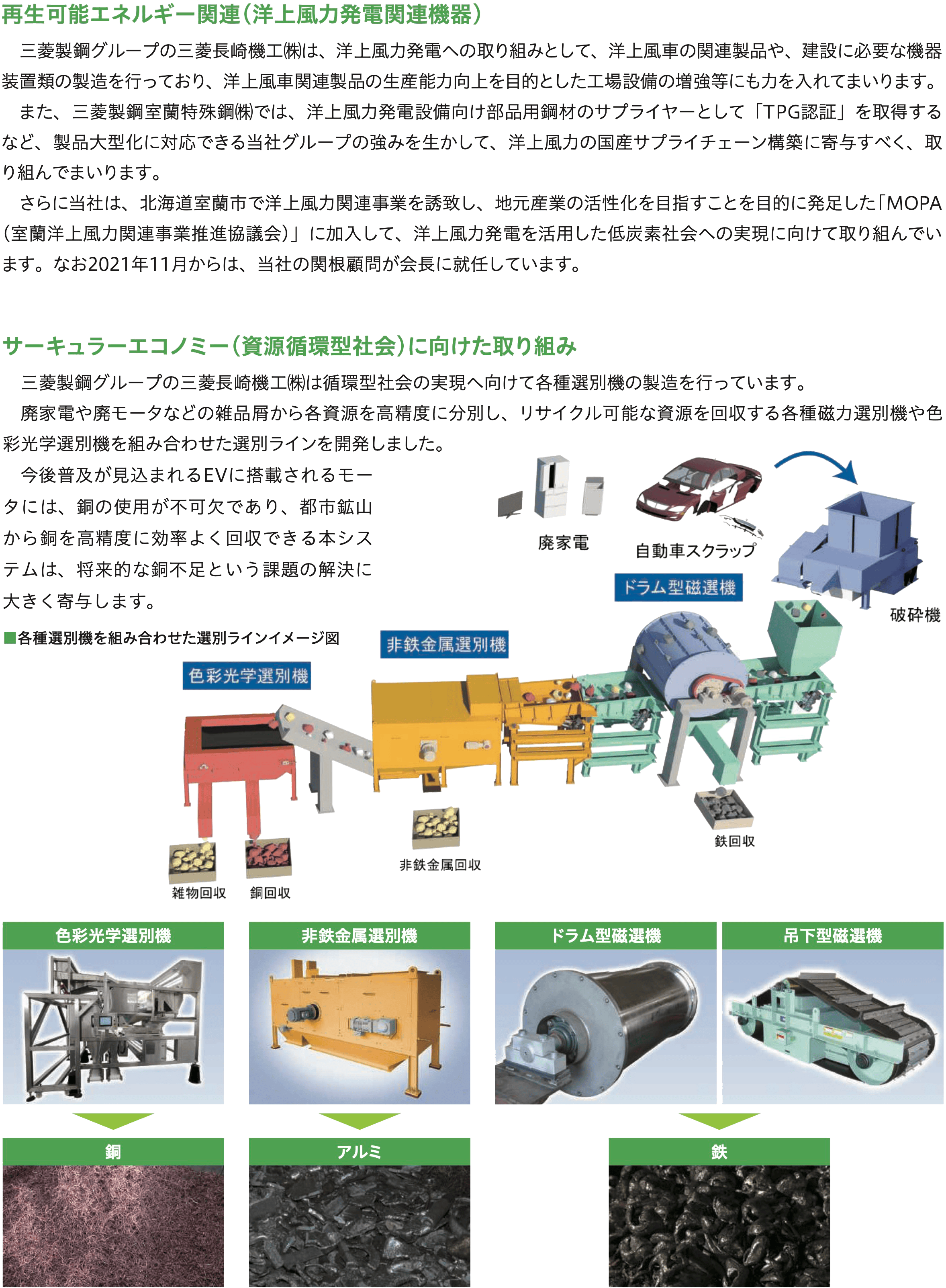

環境にやさしい製品が紡ぐ環境負荷軽減

洋上風力発電とリサイクル資源の回収における選別機の開発

気候変動を重要課題に掲げ、環境負荷低減に資する製品開発を行っています。洋上風力発電設備向け部品用鋼材のサプライヤーとして認証を取得するなど、洋上風力の国産サプライチェーン構築に寄与し、循環型社会に向けて各種選別機の製造にも力を入れます。グループ会社の三菱長崎機工(株)ではリサイクル資源を回収する磁力選別機や色彩光学選別機を組み合わせた選別ラインを開発し、銅などの鉱物資源を効率良く回収することで課題解決を目指します。

出典元

- JP

- EN

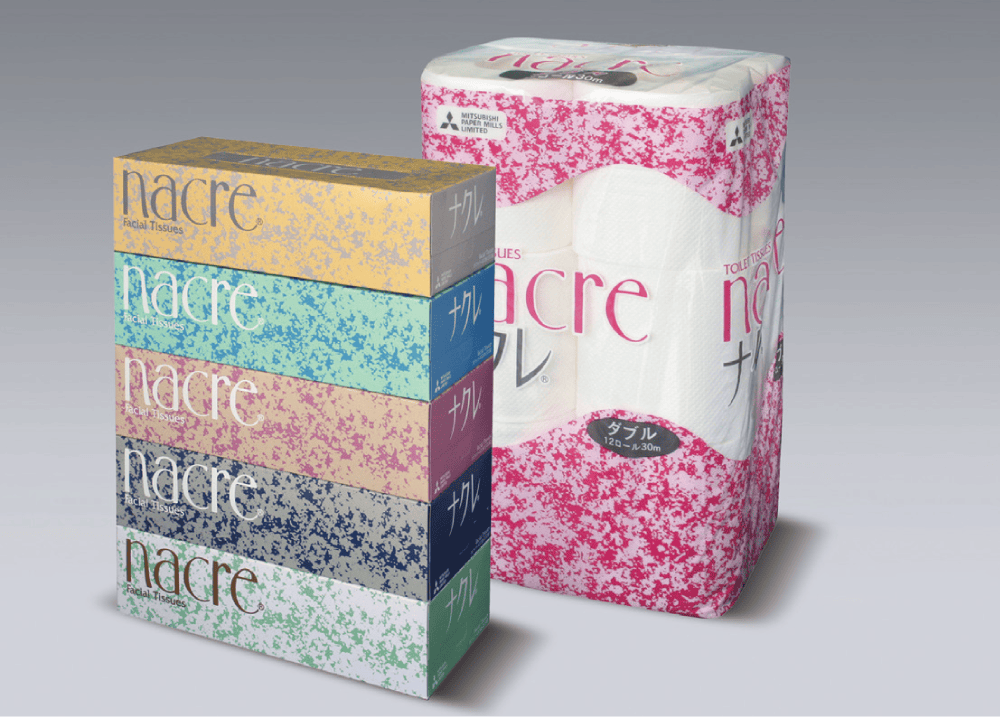

地球環境保全、循環型社会に貢献する

自然素材を使った循環型産業

サステナブルな社会の実現に貢献する製品の開発、製造、販売が当社の特長です。適切に管理された森林からの木材(FSC®認証材)や再生資源、管理された原材料を活用して、自然にやさしい「パルプ」、「脱プラ製品」や、抄紙・塗工技術を活かした特徴のある「紙製品」を生み出しています。

100%国産チップを使用

北上工場では100%の国産チップを使用して、家庭紙をはじめとした紙製品の製造を行っています。木を育て、使い、循環的に利用していくことで持続可能な森林づくりに貢献しています。

出典元

- JP

- EN

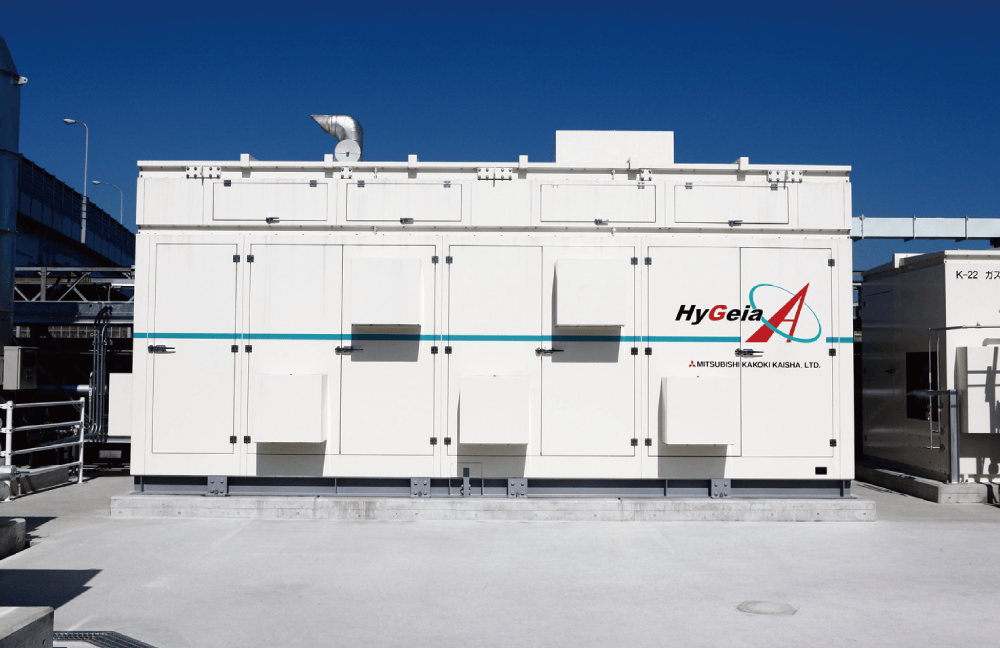

水素製造技術で循環型社会の実現に貢献

無から有を生み出す「創エネルギー技術」の持つ大きな可能性

下水処理の過程で発生する汚泥は、消化という処理を行うことでエネルギーとして活用可能なメタンガスが生まれます。当社はそのメタンガスから水素を製造し燃料電池自動車へ供給するプロジェクトに、福岡市において参画しています。また、タイにおいては鶏糞等から発生するメタンガスより、水素を製造する装置を納入しました。当社は今後も、創業以来培ってきた創エネルギー技術を通じ、持続可能な循環型社会の実現に貢献します。

出典元

- JP

- EN

燃料転換でネット・ゼロの実現を目指す

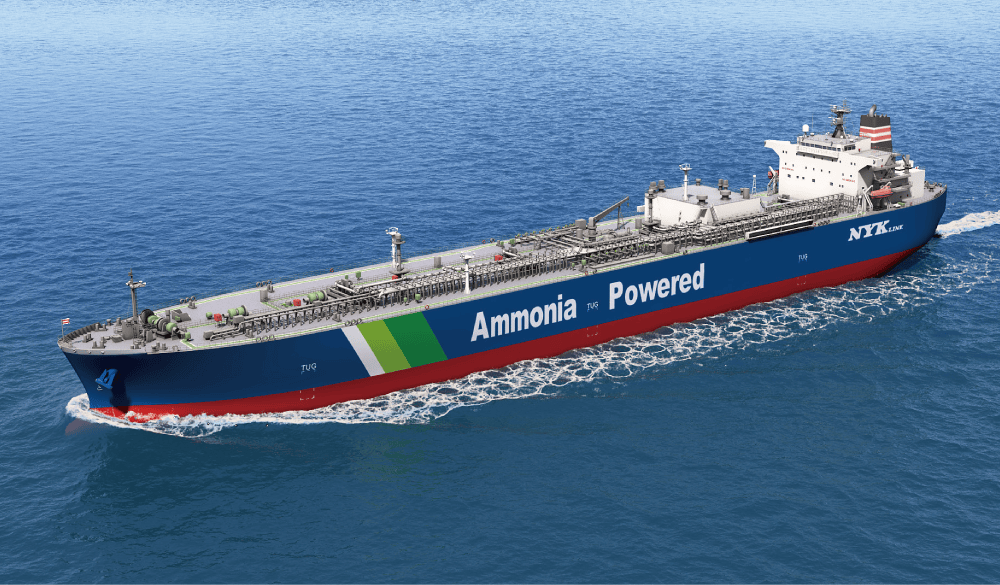

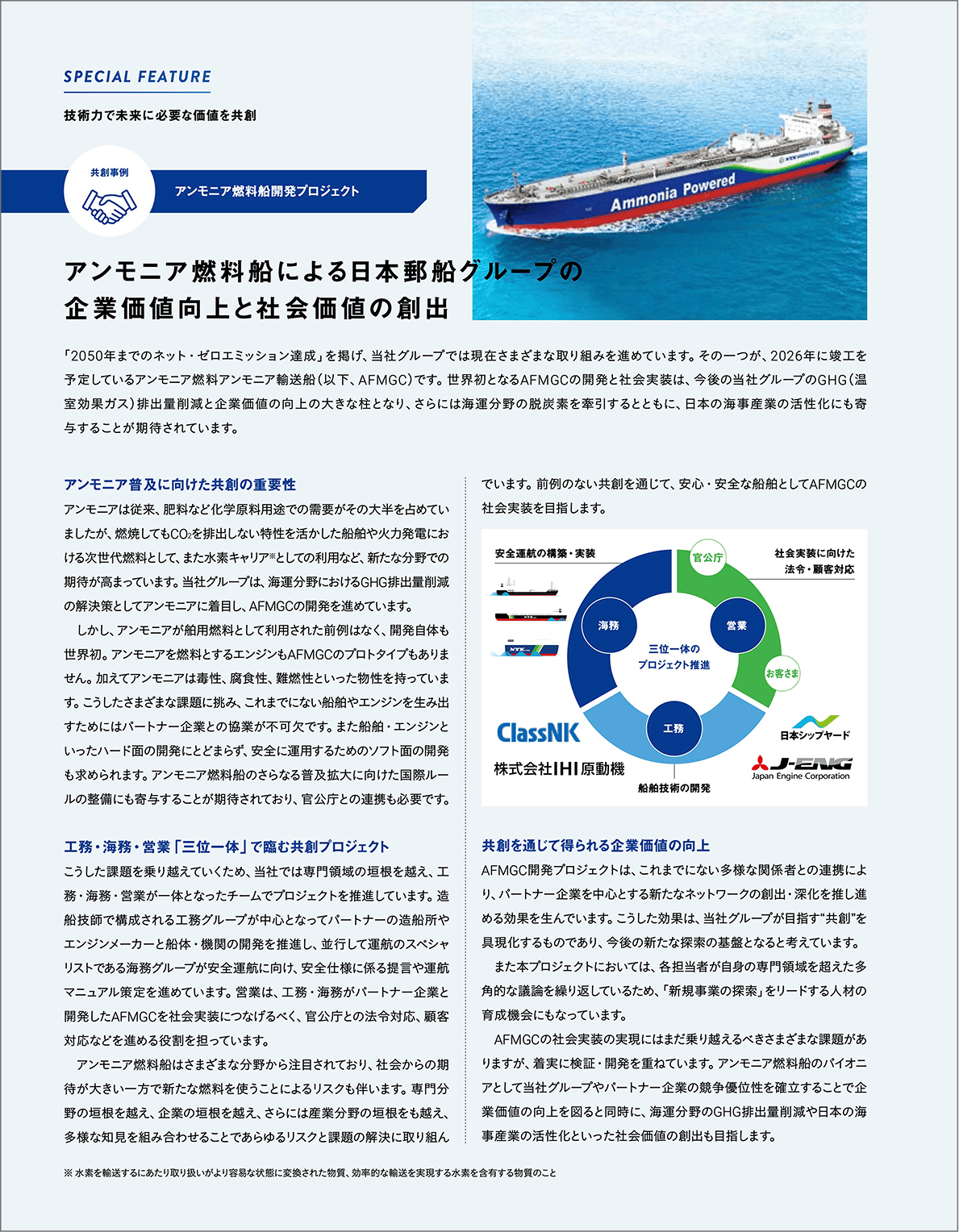

次世代燃料へ切り替え強化 アンモニア燃料船竣工へ

国際海運からの温室効果ガス排出量は世界の約3%、ドイツ1国分に相当します。日本郵船は「2050年までの排出量実質ゼロ」を目指し、LNGや次世代燃料(アンモニア・水素・メタノール等)への燃料転換を加速しています。日本政府からの補助金を受けアンモニア燃料船の開発に取り組み、24年に世界初のアンモニア燃料商用船「魁」が曳船作業を開始しました。26年には外航船アンモニア燃料アンモニア輸送船の竣工を予定しています。

出典元

- JP

- EN

コア技術による社会価値創造

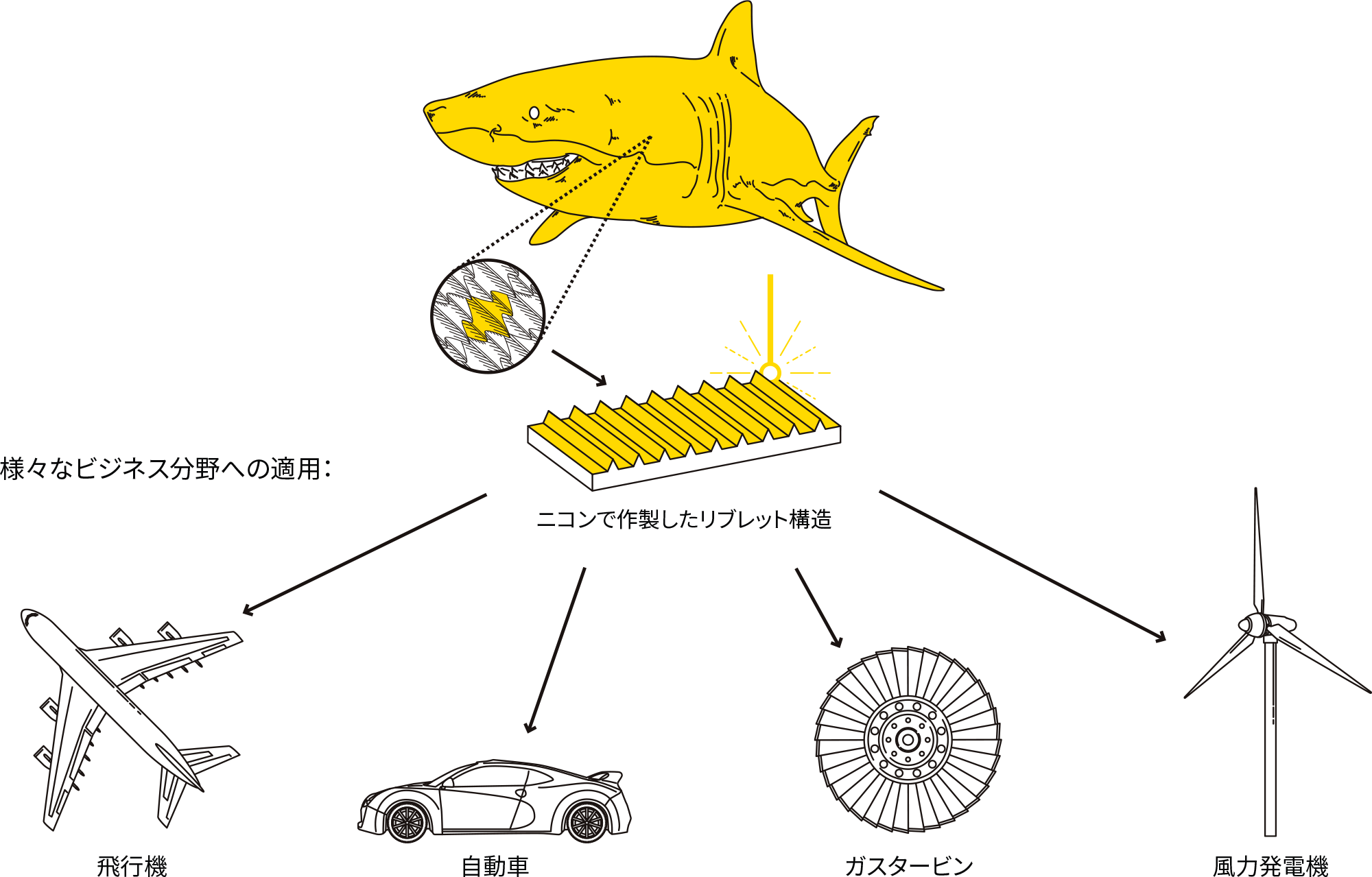

技術力で社会のエネルギーロスを減らす

ニコンは独自のレーザー加工技術を活用し、サメの肌をモチーフにしたリブレットと呼ばれる人工的な微細構造をさまざまな製品の部材表面に人工的に付与することで、エネルギー効率を高めることを可能にしました。ニコンが推進するリブレット加工技術の開発は、風力発電や航空機などにおいて実用化に向けた検証が行われており、今後さまざまな分野への貢献が期待されます。ニコンは、持続可能な社会に向けソリューションを提供していきます。

出典元

- JP

- EN

分散型エネルギーリソースの評価・実運用支援サービス

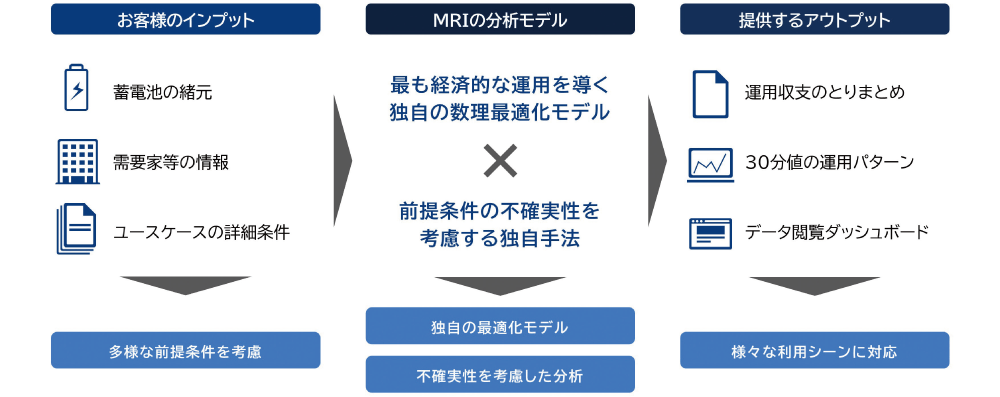

蓄電池の最適運用を実現するサービス「MERSOL」の開発

再生可能エネルギーの普及拡大には不安定な出力の調整が不可欠。最近では発電量を抑制する出力制御が頻発し、蓄電池に注目が集まっています。その運用は複雑で複数用途での同時最適化などの対応が必要です。三菱総合研究所は、制度設計・市場見通しに関する知見をもとに、中長期の事業性評価、実運用時の計画支援を手掛けています。これによって事業安定化に寄与するとともに、事業参画で電力システムの変革を先駆けることも目指しています。

出典元

- JP

- EN

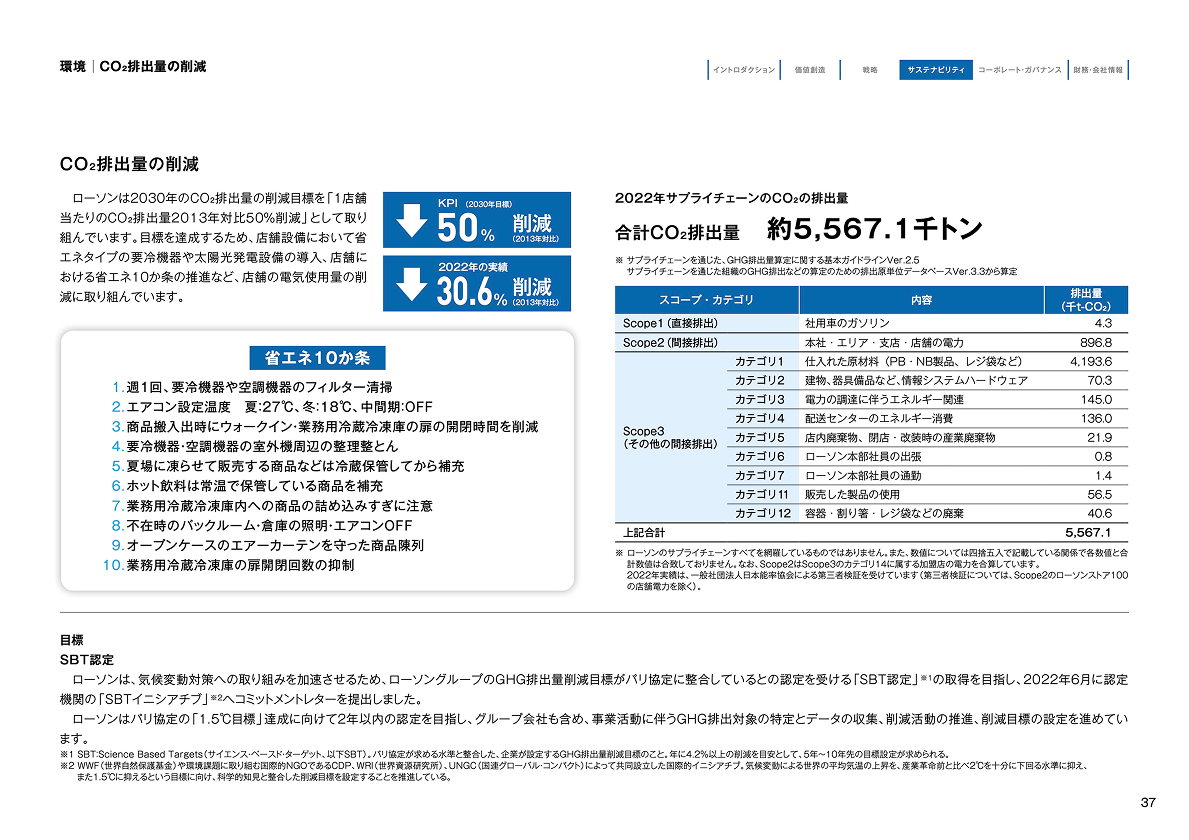

環境ビジョン Lawson Blue Challenge 2050!

冷蔵・冷凍ショーケースに扉を設置する取り組み

CO2排出量削減の取り組みとして、冷蔵・冷凍ショーケースに扉を設置した実験店舗を2022年に川崎市内にオープンし、CO2排出量・電気使用量の削減の実証実験を実施。

その後約30店舗に拡大しました。扉を取り付けることで、外気の侵入・冷気もれを改善し、2024年10月までの8ヶ月間の実績としてCO2排出量と電気使用量ともに導入前と比較して約3割削減する効果がありました。今後も全国に導入店舗を拡大していく予定です。

出典元

- JP

- EN

地球温暖化防止に向けた三菱プレシジョンのものづくり

製品製造から使用まで CO2排出量を削減する取り組み

三菱プレシジョンは、CO2排出量削減に向けた様々な取り組みを実施しています。航空機・自動車・鉄道における実機・実車を用いた訓練をシミュレータへ置き換え、環境負荷を抑制。

製品の省エネ設計に取り組むとともに、製品輸送における積載率向上や混載輸送なども進めています。また、当社工場へCO2フリー電力を導入しCO2排出量実質ゼロを実現するなど、製品製造から使用まで、地球温暖化防止に向けたCO2排出量削減への取り組みを推進していきます。

出典元

- JP

- EN

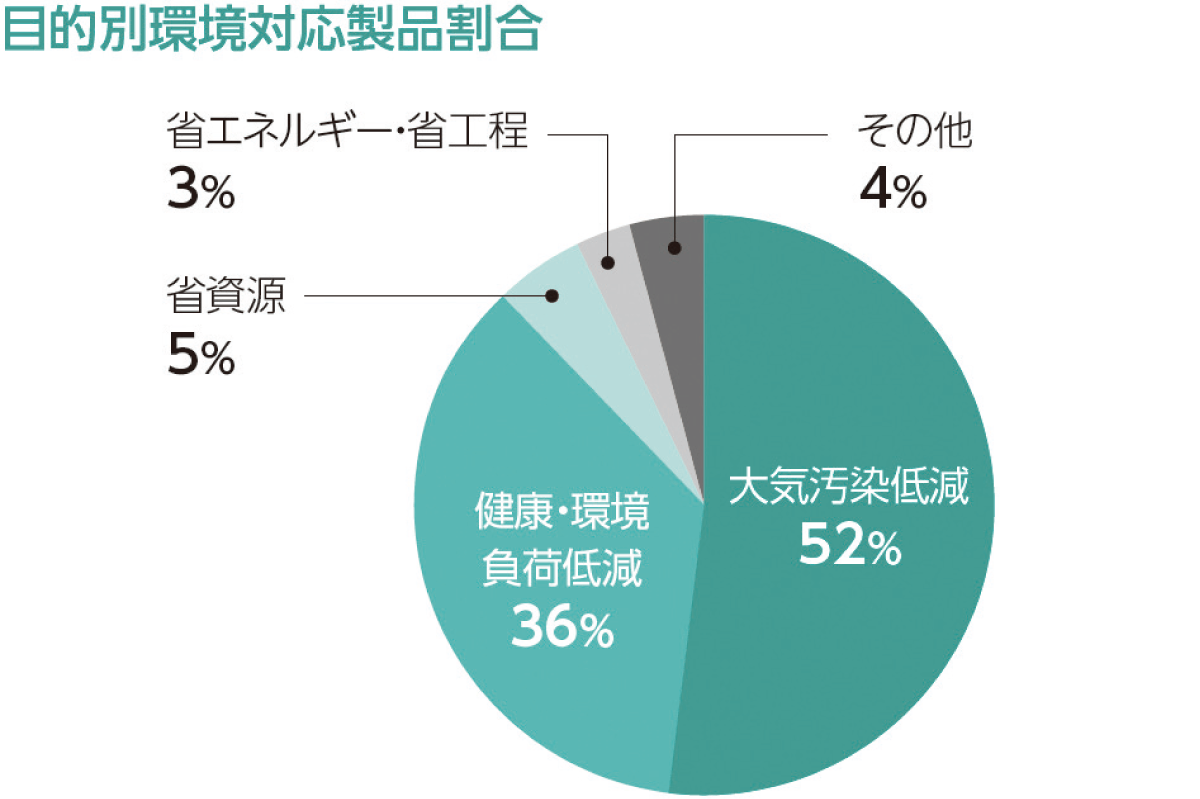

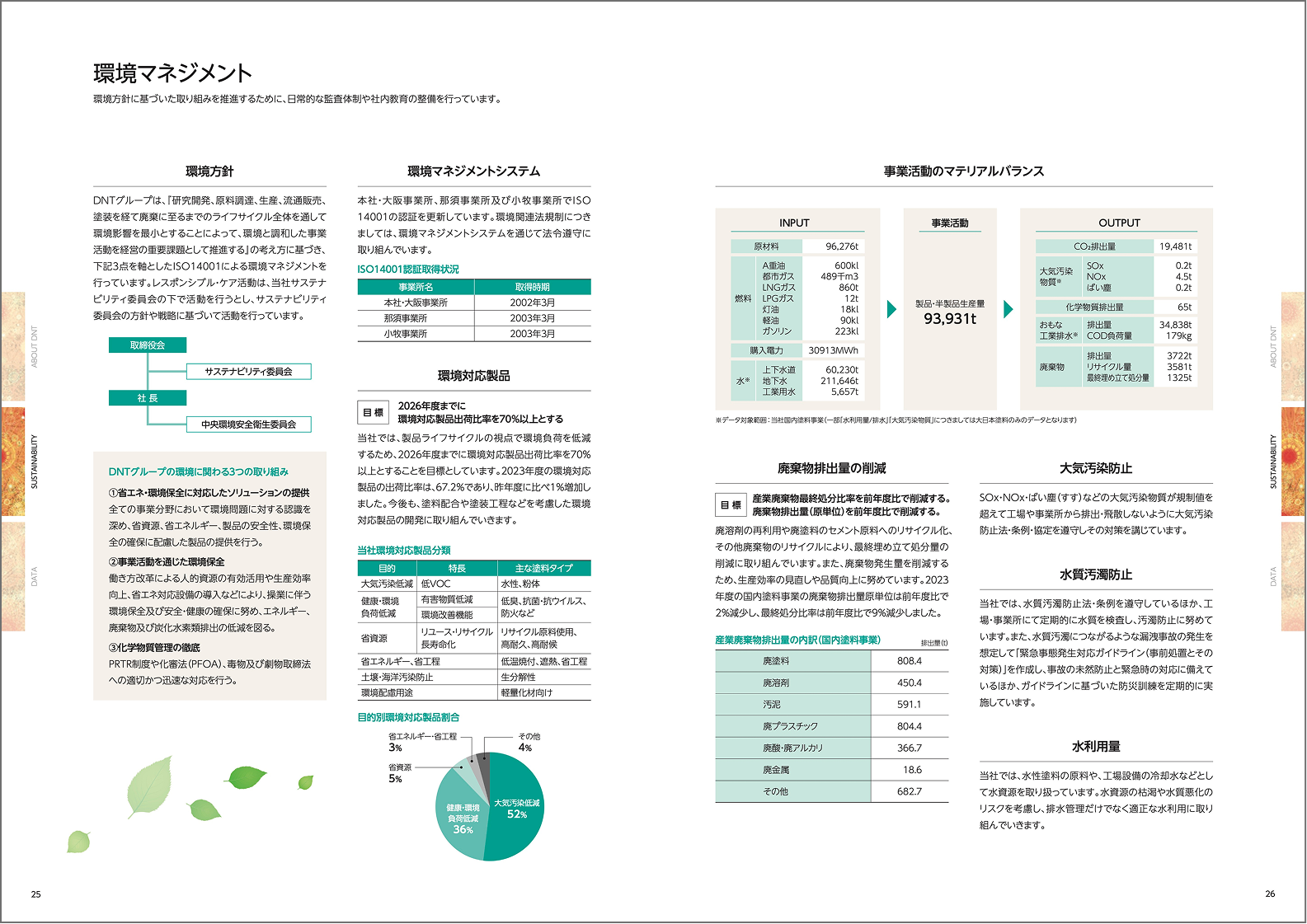

ISO14001による環境マネジメントを行う

環境に関わる3つの取り組みと製品出荷比率の改善

環境方針に基づいた取り組みを推進するために、日常的な監査体制や社内教育の備を行っています。DNTグループは「省エネ・環境保全に対応したソリューションの提供」と「事業活動を通じた環境保全」、「化学物質管理の徹底」の3点を軸としたISO14001による環境マネジメントを行っています。また、製品ライフサイクルの視点で環境負荷を低減するため、環境対応製品出荷比率70%以上を目標としています。

出典元

- JP

- EN

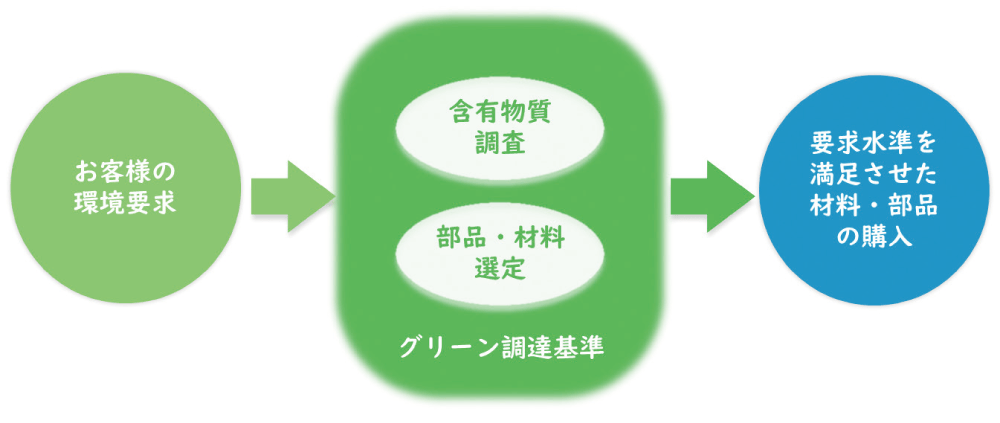

製品含有物質の社内管理体制を整理

グリーン調達基準書を策定、管理の基準

社は「環境問題は地球規模かつ永続的な問題である」との認識の下に、事業活動すべての面で経営者及び全従業員が一致協力して環境保全および社会との共生に努めています。また、その一環として環境への負担ができるだけ小さい製品づくりを進めています。環境負荷の小さい材料・部品の調達、環境に配慮した事業活動を推進し、環境負荷物質の管理及びサプライチェーン全体における製品含有化学物質管理体制を構築するため「グリーン調達基準書」を策定しています。

出典元

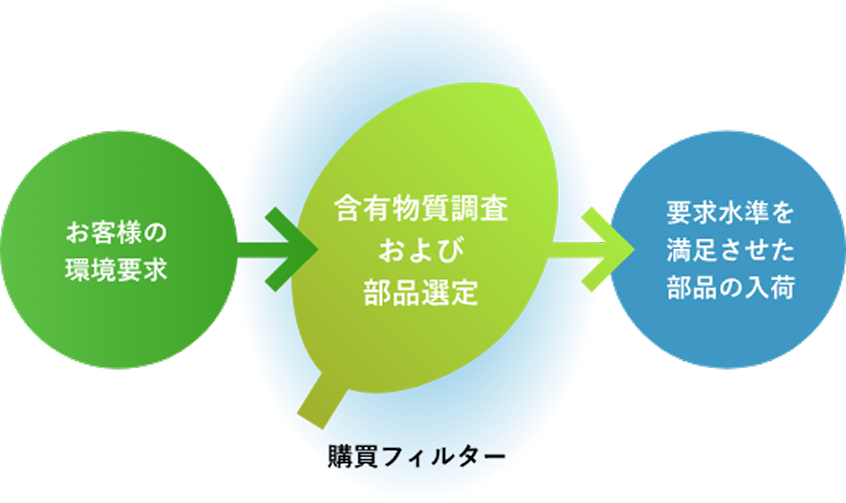

グリーン調達

グリーン調達とは企業などが原材料、部品、資材、サービスなどをサプライヤーから調達する際に優先的に環境負荷の小さいものを選ぶ取り組みのことです。三菱電線工業では下記の取り組みを実施しております。

製品含有物質の社内管理体制

当社は、お取引様にご協力を頂きながら製品に含まれる環境負荷物質の社内管理を強化しています。当社では「グリーン調達基準書」を制定し、お取引先様に当社のグリーン調達に対する基本的な考え方をご理解頂き、ISO14001の認証取得、またはそれに準ずる環境マネジメントシステムの整備をお願いすることで、環境負荷物質の管理が実施された原材料、部品の調達を進めています。グリーン調達基準書で国内外の法規制を対象とした環境負荷物質を当社禁止物質に指定し、管理しています。グリーン調達基準書は国内外の法規制、顧客および社会の要求事項に応じ改訂を行います。

製品含有物質の調査について、上記グリーン調達基準書を元にお取引先様から情報を収集しています。調査対象となる化学物質の拡大に対応するため、アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)が提供する情報伝達シート(AIS、MSDSplus)を使用した調査を実施しています。

グリーン調達概略図

出典元

- JP

- EN

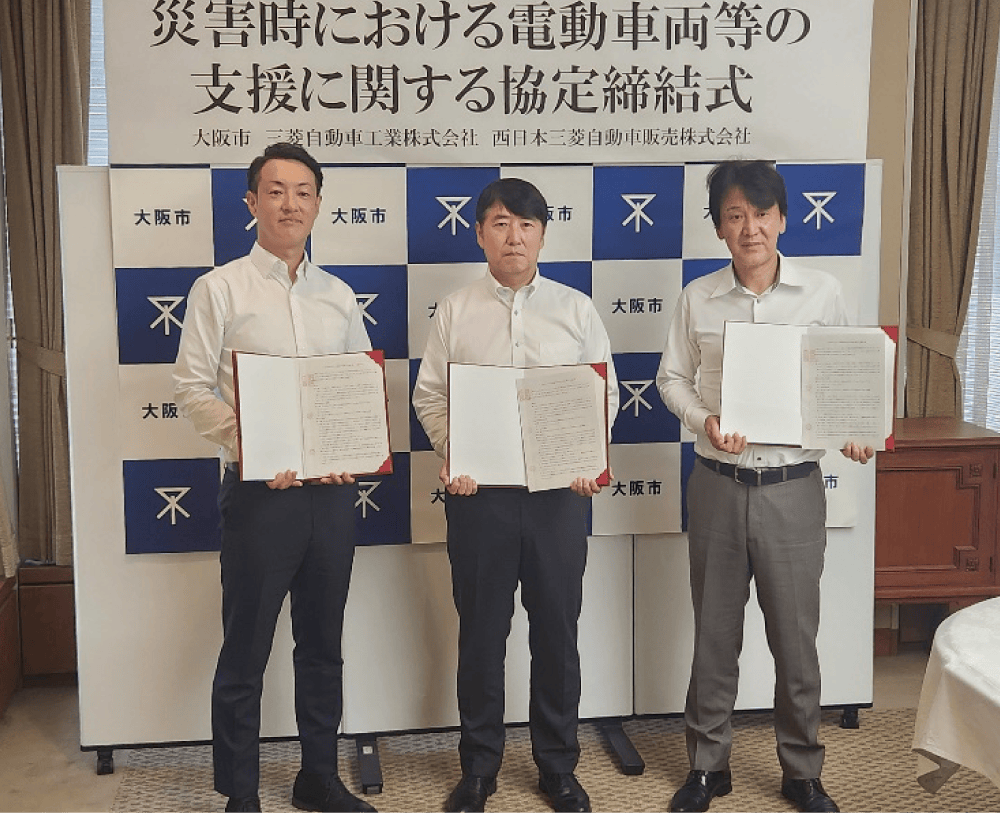

災害時における電動車両等の支援に取り組む

災害時協力協定※

災害発生時、改めて自治体と相互に必要事項を確認する時間的ロスをなくし、給電等に活用できる「三菱のPHEV」を速やかに被災地・避難所等へお届けします。

※2025年1月現在、弊社管轄7府県で49の自治体と協定締結済み

給電機能の周知活動・

脱炭素関連イベントへの参加

自治体での給電デモを通じて、「三菱のPHEV」の給電機能及び使える電気製品・機材等を周知していく。

また、脱炭素関連イベントに積極的に参加し、平時から自治体・関連法人との交流・連携を深めています。